ぶっちゃけます。僕は音ゲーが上手いです。才能もセンスもあります*。下手な人の気持ちはわかりません。

※実際はさておき、本人がそう思いこんでるのは確か

とはいえ、22年も音ゲーやってると「この人いつもいるけど、ぜんぜん上手くならないなぁ…」って音ゲーマーを目にすることも多いです。

しかもこんなブログをやってるもんだから、伸び悩む音ゲーマーの質問にも多く答えたりして、「下手な人」「伸びない人」のパターンは結構つかめてる自信があります。

そんなわけで今回は、音ゲー歴22年の僕が思う「音ゲーが下手な人・上達しない人」の特徴、パターンをバリバリの上から目線で解説していきます。

音ゲーが下手な人の特徴

同じ曲、好きな曲ばかりプレイしている

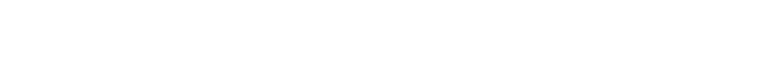

全ての音ゲーに共通して、上手い人と下手な人で一番差が出るのは「選曲」です。上達が早い人は、1プレイあたりの経験値が違います。

音ゲーが上手い人は「今これを練習すれば上手くなる」という曲を選ぶのが上手いです。

逆に下手な人は、無意識に「同じ曲、好きな曲、できる曲」ばかりやっていて、コンフォートゾーン(快適な状態)を抜け出せていない人が多くいます。

もちろん、上達が目的でないなら構いません。

ただ何事もそうですが、上達するためには「自分の限界を少しだけ超える負荷をかけ続ける」のが鉄則です。

スライムばかり倒していてもなかなかレベルが上がらないのと同じで、好きな曲ばかりやっていても、上手くなりません。

しかし残念ながら、選曲には「センス」が絡みます。「今、どんな練習をすれば上手くなるか?」なんて、経験の少ない人には分からないからです。

センスは試行錯誤で磨かれる

じゃあ「センスが無い人はどうすれば良いのか?」どうもしません。色々やってみて、試行錯誤しながら続けてください。

音ゲーを長く続けていると、「これは練習になりそう」とか「これはダメそうだな」というのが感覚で分かるようになってきます。これが「センス」と呼ばれるものの一部だと自分は考えてます。

自分に丁度いい難易度を選ぶのもセンスです。

もちろん最初からセンスのある人もいます。楽器経験者や他音ゲー経験者、スポーツ経験者なんかは、未経験者と比べて上達が早いです。

体の動かし方、早く上達する曲の選び方が、経験的に分かっているのでしょう。

ただ、そんなセンスのある人達と比較して「自分はセンスが無い」と諦めてしまうのは馬鹿げてます。試行錯誤を続けていれば「センス」は磨かれていくものです。

そもそもの練習量が少ない

ゲーセンでのみプレイする音ゲーの場合、僕の経験上、週1日通うだけではほとんど上達しません。現状維持がやっとです。

無論、初心者ほど伸びやすく、上級者ほど伸びにくいので一概には言えませんが、週2日で1日あたり1~2時間が、音ゲーの上達に必要な最低ラインだと思います。

これより少ない人は、あれこれ考える前にまず練習量を増やして下さい。ゲーセンに通う時間がない人は、他の音ゲーでも良いので何かしら家で練習しましょう。

集中力の限界があるので、1日4時間やるよりは、2日に分けて2時間ずつやった方が効率がいいです。

方法論オタクになっている/正解探しに必死になる

よくコメントで「~したほうが良いですか?」とか「~って練習になりますか?」という質問を頂きますが、ぶっちゃけこういう質問をする人は伸びないと思いながら返信しています。(ごめんなさい)

「試行錯誤の過程をすっとばしてラクをしたい」「不安だから背中を押してもらいたい」という気持ちが滲み出ているからです。

多分こういう人は壁にぶち当たったとき、正解が見つかるまで何もしないか、現状のやり方を変えません。

方法論を調べること自体は悪くないです。ただ、伸びる人は質問する暇があったら既にやってます。やってみて良かったら取り入れてるし、駄目だったら別の方法を試しています。

試行錯誤せず、正解探しばかりしてる人は伸びません。正解が出るまでやろうとしないし、何よりセンスが磨かれないからです。

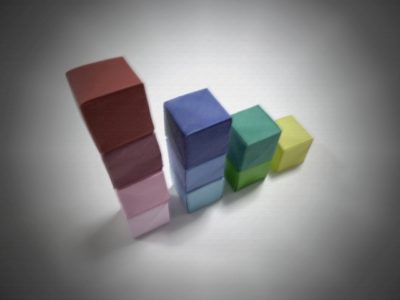

基礎ができてない、フォームが汚い

音ゲーに限らず、どんなスポーツにおいても、トッププレイヤーのフォームというのは無駄がなく美しいものです。

例えば、beatmaniaIIDXというゲームにおいて「運指」というのは大事な基礎になります。野球で言うところのバットの振り方とか、ボールの投げ方ぐらい大事です。

効率的な運指、フォームが身についていないと動きに無駄が出てしまい、後々大きな壁となって立ちはだかります。

ゲームで壁にぶつかってから基礎に戻るのは苦痛です。なぜなら、基礎に戻っている間はしばらく、成長を感じられなくなります。そんな状態でモチベーションを維持するのは大変です。

地味な練習も楽しめる初心者のうちから、基礎は大事にしておきましょう。

練習の方向性が間違っている

練習にはトレードオフの関係となっているものがあります。

例えば、クリア狙いばかりしていると「精度/スコア力」というものは少しずつ落ちていきます。「クリア狙い = 雑に拾う練習」になっているからです。

だからといって、精度を上げる練習ばかりしていても、拾う力が付かないので「バランス」が大切になります。

この「バランス」感覚も音ゲーセンスが出るところです。自分が目指すプレイヤー像と、練習の方向性が間違っていないか、今一度考えてみましょう。

周りに上手い人がいない

上手くなるためには、上手い人が多い環境に身を置くことも大切です。ゲーセンに通う場合は、少なくとも自分より(何かしら)上手い人がいるゲーセンに通いましょう。

圧倒的に上手い人でなくても、「この音ゲーは勝てるけど他は上手い」とか、「この曲は勝てるけど他の分野は上手い」でも良いです。自分より上手い部分がある人を周りにおいて下さい。

人間は環境に適応する生き物です。自分より上手い人が近くにいたら、その人を越えようと努力するようにできてます。

常にイライラしながらプレイしている

感情のコントロールが下手な人は音ゲーも下手です。モノや筐体に当たってる人で、上手い人を見たことがありません。

イライラしていると、集中力を欠いた状態で同じ曲を粘着してしまったり、余計なことを考えたままプレイしてしまうので、非常に効率が悪いです。

「楽しい練習」「好きな曲」「できた」「ほめられた」「深く感動する」「好奇心をそそる」といった体験を伴ったピアノ学習からは、指の動作や身体の使い方といった「手続き記憶」や楽譜や学習内容の理解といった思考力や記憶力のアップ、ひいては脳全体の活性化を臨むことができます。

第8回:「イヤイヤ練習」と「楽しく練習」とでは、上達に差があるの?

逆に「イヤイヤ練習」「心を動かされないつまらない練習」「その曲を好きになれない」「失敗の辛い経験」「叱られる」「ネガティブな反応を受ける」といったストレスのかかるピアノ学習では、頭も身体も「覚えられない」「理解できない」「次への向上心が湧かない」といった「辛い記憶」を生み出してしまい、ピアノ学習の向上、継続が難しくなってしまうと考えられます。

ポーカー用語で「ティルト」という言葉があります。「頭に血がのぼった状態」「正常な判断ができなくなる」という意味です。

自分がティルトに陥ってると感じたときは、一度休憩を挟むなどしてみてください。

あとがき:音ゲーは才能か努力か

そもそも、「才能」ってなんやねんって話です。コトバンクによると

物事を巧みになしうる生まれつきの能力。才知の働き。

コトバンク

だそうです。例えば、手の大きさがアドバンテージになる音ゲーで手が大きい人は「才能がある」と言えます。

音ゲーを22年やってきて、自分含め色々なプレイヤーを見て思うのは「続けること」が一番の才能だということです。特に、1つの音ゲーを10年以上ブランクなく続けられる人はほとんどいません。

音ゲー始めたての人が周りと比べて「センスがない…」と感じるのは仕方のないことですが、諦めてしまうのは勿体なく思います。試行錯誤を続けてさえいれば「センス」はあとから付いてくるからです。

実際僕は9歳から音ゲーを始めて、色々な音ゲーを転々としつつ、アラサーになった今でも続けています。もちろん最初から上手かった訳ではありませんが、あとから始めた音ゲーの方が上達は早かったです。

これだけ音ゲーを続けていると、体の動かし方はもちろん、上達の「型」みたいなものが身についているので、多分、今から新しい音ゲーを始めても上位1%ぐらいには数ヶ月でたどり着けます。

それぐらい「センス」って大きいです。多少なりとも自信になりますし、音ゲー以外のゲームやスポーツにも役立ってます。

なんだかまとまりが無くなりそうなので、今回の記事で大事な部分をまとめますと

- 上手い人と下手な人の一番の違いは「選曲」

- 選曲センスは磨くことができる

- 練習量ちゃんと確保してね

- 基礎も大事に

- 続けることが一番の才能

って感じです。以上、「音ゲーが下手な人の特徴」という話題でした。

↓この記事に共感した、役に立ったと思った方はTwitterなどでシェアしてくれると嬉しいです。